現在の新商品開発における「選択と集中」は、商品のバリエーションを減らしながら、浮いた資金で確実に売上が見込

める強い商品、これまで売上実績のある商品のリニューアルに投資するといった、商品バリエーションが増えない守りの「選択と集中」だ。

このような事態を招いたのは、勿論外的要因もさることながら、世界でも類を見ないスピードで市場が成熟期を迎えた、日本ならではの事情もある。

それでは、ヒットする新商品はなくなってきているのかというと、そうではない。毎年、"今年のヒット商品番付"

が発表され、各年を代表する新商品が並ぶ。また、"今年の口コミランキングNo.1は圧勝で○○""○○は入荷○カ月

待ち"など、目新しい新商品が話題になっている。

それらを少し見てみる。

例えば、「マルちゃん正麺」。発売7カ月で1億食を売り上げた。CMのキャッチフレーズは「いい意味で、なんだ、こ

れは!」。1968年にインスタントラーメンが発売されて30年超の今にだ。

例えば、「ルルドマッサージクッション」。「クッションだと思ったら本格派マッサージャーでした!」がキャッチフ

レーズ。発売1年で100万台を売り上げた。

例えば、"国産鋳物ホーロー鍋"「バーミキュラ」。「野菜を主役に変える唯一の!調理器」がキャッチフレーズ。毎月

2,000個作っても生産が間に合わず現在も15カ月待ち。これまでにもホーロー鍋は沢山あり、バーミキュラは、2010年の後発参入であるのにだ。

いずれも、全く新しいジャンルであった訳ではない。特別な時に使うものでも

ない。日常的に使う想定内のものである。でも「!(想定外)」がつく。そして、想定外の顧客にも購入が及ぶ。

何故、この「!」が創れたのか。何故、「!」は波及したのか( 往々にして、びっくりするもの「!」は、限定層ター

ゲット、非日常のものが多いが)について、市場の視点、提供企業側の視点、生活者の視点の3つから、以降の考察を進める。

日本の市場は世界で最も目の肥えた、あるいは厳しい目をもった市場と世界中から言われている。言い換えれば、世界中の他の国よりも早く市場が成熟期を迎えたともとれる。日本市場はリーマンショック、東日本大震災の傷跡から徐々に立ち直ろうとしているが、誰もが知っている大ヒット商品と呼べるものはなかなか出てこない。2011年の各種ヒット商品番付を見ても、「なでしこ」「Facebook」「節電商品」などサービスや社会現象によるものが多く、商品名と呼べるものは乏しい。成熟期に向かう市場の変化と商品開発の変化を見ていきたい。

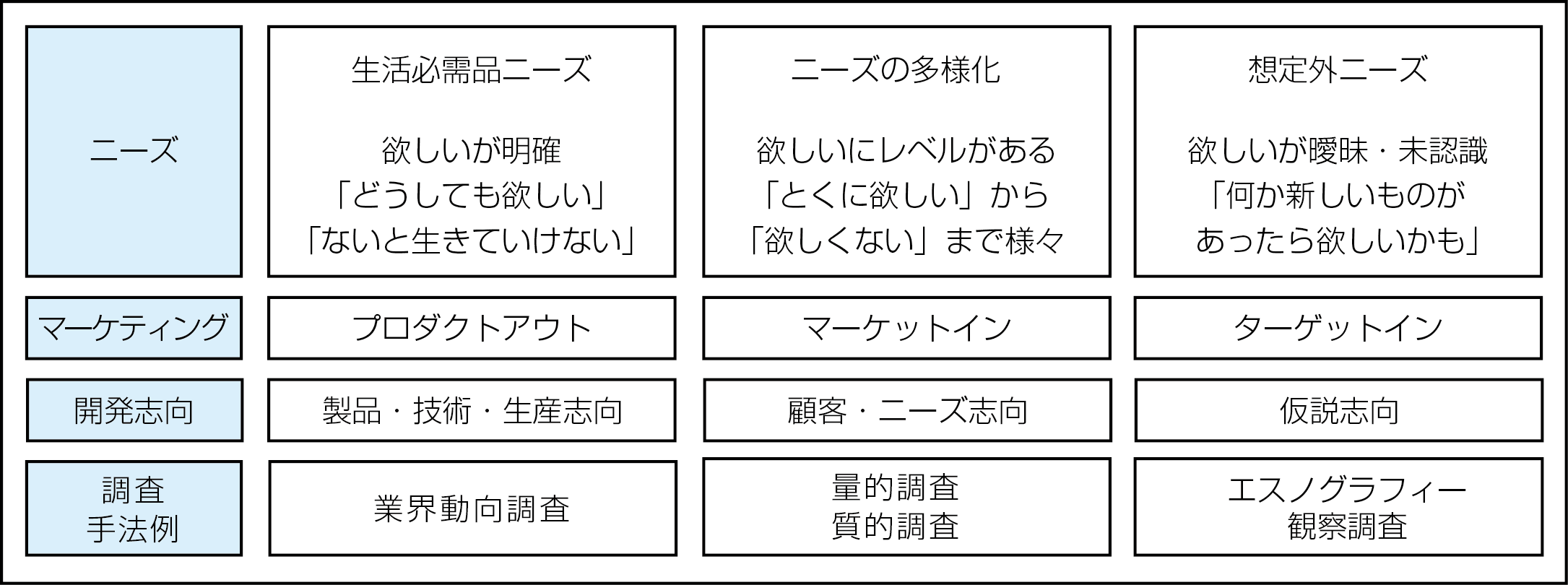

日本の市場がまだ成熟期を迎える前、高度経済成長期は、衣・食・住をはじめとした様々な分野で、「生きていく上で必ず必要」という切実な欲求があった。ニーズが多様化したその後も、切実とまではいかないまでも、「ぜひ欲しい」とか「とても欲しい」といった比較的強い欲求が消費者の中に存在していた。企業側はそれをつぶさに捉え、1つ1つたしていくことが新商品開発の近道とされてきた。そうして欲求が満たされ続けてきたことで、日本の市場は成熟期を迎えた。ほぼ全てと言っても過言ではないほど、あらゆる市場で商品の差別化がより困難になり、過当な価格競争が勃発している状況と言えよう。そんな中、満たされてきた消費者の欲求はより高度化(もっと高い性能や多機能なものが欲しい)あるいは潜在化(何か新しいものが欲しいかも…)といった明確ではない欲求に変わってきている。商品を供給する企業側では、より高度なレベルの欲求に対応するため、膨らむ開発費を捻出するのか、明確ではない潜在化した欲求を形にするのか2つの選択肢を迫られている。どちらの選択肢をとるにしても、ただ単に消費者の満足度に耳を傾けるだけでは新商品開発の要素は見えてこない。ニーズの多様化にあまねく対応しようとすると、①ヒット率の低減②製品ライフサイクルの短縮、それに伴う③開発費の膨張と利益率の低下、という三重苦に陥ることになる。

■図表1 市場と商品開発

①「千3つ」と「万に1つ」

昔から「千3つ」という言葉がある。大辞泉によれば2つの意味があり、ひとつは「千のうち本当のことは3つしか言わない意」つまり『嘘つき』とある。2つめの意味として、新商品の開発現場では「千品目出しても当たるのは三品目くらい」とある。1,000種類の新商品を発売すれば、997種類は消えていき、3つしかヒットしない。それくらい新商品・サービスをヒットさせるのは難しいという例えである。ヒット率は0.3%と考えると、

昔からヒット商品を開発するのは困難であったことがうかがえる。市場が成熟化した現在、商品開発はさらに困難を極めているという声が聞かれる。

前述の通り、誰もがヒット商品として名前を認知しているものは数少ない。消費者のニーズが高度化、多様化することでヒットさせるためのハードルが上がっているためだ。例えば、コンビニエンスストアでは週の初めに100?200種類の新商品が登場し、年間5,000品目の新商品が登場しては消えると言われている。大ヒットを飛ばすような新商品は「万に1つ」というほど、極めて低い確率と言えるかもしれない。

②短くなる製品ライフサイクル

市場の成熟化がもたらす影響は、ヒット率の低

減にとどまらない。製品ライフサイクルを縮める

影響も出ている。

サブプライムローン問題が顕在化した2007年、日本は"いざなぎ越え"とも言われる景気回復局面であった。そのような状況でさえ、当時の「ものづくり白書2007」によると、製品のライフサイクルの短縮化が顕著に出ている。鉄鋼を除く全てのカテゴリーで「製品ライフサイクルが短くなった」と答えており、特に家電業界は5年前の2002年と比べて59.9%と4割も短くなっている。時間とコストと労力をかけて世に出した製品を6掛けの期間で売り切らなければならないのである。

更に5年後の2012年現在はどうだろうか。例えば、BCNランキング(http://bcnranking.jp)の「2011年薄型テレビシリーズ別販売台数シェアトップ20(※集計期間:2011年1月1日~12月19日)」によると、2011年最も売れた液晶テレビはシャープの『AQUOS LC-19K5-B』だった。2011年2月に発売された当時の金額は49,800円だったが、価格.com(http://kakaku.com)の最安をみてみると、昨年の最人気モデルでさえ、実に2カ月で半値まで値下がりしている。液晶テレビは半年に一度新商品が出ることを考えると、製品ライフサイクルの短縮化は更に進行していると考えられる。

■図表2 製品ライフサイクルの短縮率~ものづくり白書2007より~

③膨らむ新商品開発費

製品ライフサイクルが短くなるということは、

投資回収期間も短くなる。にも関らず、成熟化市

場ではよりニーズが高度化、多様化することで開発側には高い技術と、幅広い商品ラインナップが

求められる。

ここ数年の開発費の推移をみると、図表3経済

産業省「企業活動基本調査」では、研究開発費は

2008年度まで上がり続け、2009年度で下落してい

る。それに対して、売上高に占める研究開発費の

割合は2003年度以降、2007年度まで下がり続け、

2008年度で大きく伸びている。つまり、2008年度、

売上の伸びがついていかなくなり、多くの企業で

研究開発費は逼迫し、2009年度で大幅に削減され

たと読むことができる。実際に2008年以降、多く

の企業で商品開発点数の削減が行われている。

(次ページ図表4参照)これまでのフルバリエー

ション型の品揃えから強い商品(最もボリューム

ゾーンが狙える商品)に絞って研究開発を進める

ことで、研究開発費を抑えながら売上を確保しよ

うとする動きの表れといえよう。しかし、結果的

には強い商品に集中しただけで市場が驚くような

新商品は生まれにくくなった。

■図表3 企業の研究開発費の推移

■図表4 新商品開発の絞り込み

商品・サービスを提供する多くの企業が、成熟

する市場の中で前述の3つの重圧に耐えながら

戦っている。しかも、マスを狙った「Product

for Many」で開発している企業ほど、この重圧

は重い。

一方で、幾人かに深く浸透させることを狙った

「Product for Some」の商品がヒット商品になっ

たり新しい領域を作っている。ターゲットを絞り、

そこに向けて開発するという意味ではニッチ戦略

に近い。ニッチ戦略と異なるのは既存の顧客や

ニーズの枠組みの中で隙間を探すのではなく「曖

昧な新しい何か=Something new」や「それら

に反応するターゲット顧客=Someone」から発想

される点である。

「Product for Some」によって考えられた商品

は、広告展開や流通チャネルも含めて、よりター

ゲットに寄り添う戦略で展開される。競争の優位

性は「他社とどれだけ差別化できるか」ではなく、

「他社よりもどれだけターゲットに迫れるか」だ。

言い換えれば、差別性の高い、特別な商品を開発

してもターゲットの「欲しい何か」を持っていな

ければ、顧客に選択してもらえない。

「千3つ」という言葉の通り、市場を調べ、ニー

ズを調べ、狙って商品開発をしたにも関わらず、

多くの開発者やマーケッターの期待に反して全て

がヒットする訳ではない。市場は"嘘つき"なの

か、それとも市場を捉えきれていないのか。

「Product for Many」の商品開発が行き詰まりを

見せる一方で、「Some」に焦点を当てて新しい市

場を生み出した3つの事例を紹介したい。

■図表5「Product for Many」と「Product for Some」の考え方の違い

※本提言「想定内?想定外? Product for Some」は、「営業力開発」誌 2012年・No215号(編集発行:日本マーケティング研究所 執筆担当:マーケティング・コミュニケーションズ)へ掲載されています。尚、誌面では以下の様な構成にて続きます。

「想定内?想定外? Product for Some」

Ⅰ.成熟市場における商品開発

Ⅱ.「想定外の顧客の声」をもとに創る

Ⅲ.「パートナー」と共に創る

Ⅳ.ヒット商品は「想定内」+「ちょっと想定外」

Ⅴ.Something new−Someone

|